Генералы госпропаганды: Сергей Зверев, София Малявина, Виталий Мутко, Вячеслав Лащевский

На "заказуху" в СМИ из бюджета тратится в два раза больше, чем на рекламу. Для получения госзаказов подрядчики идут на любые уловки, вплоть до предоставления гарантии на исполнение работ на триллион лет

Оригинал этого материала© "Русский Newsweek", 18.07.2010, Герольды нашего времени, Фото: "Коммерсант"

Выборы губернаторов и бизнес-войны ушли в прошлое. Теперь PR-агентства и пресса зарабатывают на государственной пропаганде

Константин Гаазе, Юлия Таратута |

| Виталий Мутко |

Объем рынка рекламы государственных услуг в этом году превысит миллиард рублей. Эти деньги делят между собой конторы, подвизавшиеся на ниве маркетинга госуслуг, рекламные фирмы, разрабатывающие и распределяющие заказы, средства массовой информации и владельцы других рекламных площадей. На этом рынке появились свои короли и аутсайдеры, рыцари и аферисты. И все они надеются, что золотой дождь, который проливается на них из российского бюджета, никогда не иссякнет. Оценить эффективность таких рекламных кампаний трудно, но волноваться участникам рынка, похоже, не о чем.

Победить "коробочкой"

|

| Сергей Зверев |

["Время новостей", 08.12.2009, "На "Здоровой России" не экономили": Минздравсоцразвития от предупреждений о вреде курения перешло к онлайн-пропаганде идеи "лучше быть здоровым, чем больным". В конкурсе на создание сайта «Здоровая Россия», объявленном министерством, участвовали 11 компаний. Среди них "Альтернативные технологии" (готовы были сделать ресурс за 13,9 млн), "Кирилл и Мефодий" (32 млн) и победитель — "Ашманов и партнеры". В итоге стоимость проекта составила 39 194 681,48 рубля. […] Бюджет проекта выглядит колоссальным. Например, новый сайт Пенсионного фонда РФ обошелся государству в 3,8 млн руб. Один из самых дорогих государственных проектов — "Школьный портал" — стоил 13,95 млн рублей. — Врезка К.ру]

Агентство Ogilvy не воспользовалось отсутствием конкурентов. Цена, за которую они согласились выполнить заказ, в итоге оказалась ниже предложения Минздрава почти в два раза: рекламу снимут и пустят в эфир за 131,5 млн рублей. Ситуации, когда на конкурс приходит всего одна заявка, бывают довольно часто. И это не значит, что обязательно имеет место коррупционный сговор. Ведомству бывает удобно работать с определенным подрядчиком — у них есть взаимопонимание и опыт работы, — а конкуренты сами понимают, что им не будут рады, и не ввязываются в борьбу.

Но не все конкурсы проходят так спокойно, как со «Здоровой Россией». Весной Министерство спорта проводило два конкурса на пропаганду здорового образа жизни на общую сумму 117 млн рублей. Победить хотели многие — контракты выгодные, — но в итоге их получило агентство «ПР+Спорт». Руководители нескольких крупных российских PR-агентств считают, что подсчет баллов при подведении итогов был нечестным и победитель был предопределен. Если это так, то проиграл в первую очередь бюджет — конкуренты предлагали гораздо дешевле.

Типичная картина: ведомство всеми правдами и неправдами топит остальных подрядчиков, чтобы отдать заказ своему. «Одна из примет договорного конкурса, — рассказывает Олег Солодухин, вице-президент Компании развития общественных связей (КРОС), одного из лидеров этого рынка, — когда все члены конкурсной комиссии ставят всем подрядчикам почти одинаковые баллы: своему побольше, другим поменьше». И здесь фактор цены не главный: члены комиссии в баллах оценивают и качество концепции, и квалификацию подрядчика.

Но сами PR-агентства тоже иногда хитрят, чтобы лишний раз не конкурировать друг с другом, и выстраиваются так называемой «коробочкой»: на конкурс по договоренности идет только одна компания, а другие лидеры рынка гарантированно получают от нее подряд. «Рынок небольшой, все всех знают», — поясняет руководитель одного из агентств. Истории вроде той, что случилась с заказом от Министерства спорта, происходят нечасто: на рынке шесть-семь компаний, и они то конкурируют друг с другом, то объединяются в коалиции.

Срок исполнения — один час

Раньше государство бралось рекламировать свои услуги за деньги от случая к случаю. Самыми крупными официальными заказами оставались две кампании начала 2000-х. Во-первых, «Заплати налоги и спи спокойно» — в одном из роликов мужчина средних лет, сидя на кровати рядом со спящей женой, безнадежно щелкал выключателем ночника. Во-вторых, перепись населения 2002 года. Тогда вся страна была обвешана ее рекламой.Где-то до середины 2000-х политтехнологи и рекламщики зарабатывали свои основные деньги на других рынках — на губернаторских выборах и на бизнес-войнах. Но оба этих рынка к 2005 году сошли на нет. Губернаторские выборы отменили, а рейдеры стали предпочитать статье в газете уголовное дело. Наступило голодное время. И вот в 2006 году на рынок пришли национальные проекты. Это был переломный момент.

Проектов было всего четыре, и на пропаганду трех из них в 2006–2007 годах было потрачено почти 800 млн рублей.

Новый рынок формировался стремительно: шесть агентств поделили между собой три нацпроекта. Тогда впервые государственная пропаганда прошла через свежий, с иголочки, закон «О госзакупках», принятый годом ранее. Государство обязало всех госзаказчиков покупать товары или услуги на открытых конкурсах или аукционах и прописало правила их проведения.

Выглядит это так. Сначала ведомство пишет подробное техническое задание: что и как именно оно хочет рекламировать. Агентства направляют свои предложения, и члены конкурсной комиссии выставляют этим заявкам баллы по трем критериям: цена, качество и квалификация исполнителя. У кого выше балл, с тем и подписывают контракт. Искусство представителя PR-агентства тут часто заключается в том, чтобы лучше всех сыграть цифрами, то есть пытаться вычислить оптимальное соотношение цены услуг, их количества и сроков исполнения.

Обычно агентства борются относительно честно. Но иногда прибегают к различным уловкам. «Мы пошли на конкурс на размещение роликов в телеэфире, — рассказывает один из участников рынка. — Но не смогли выиграть, потому что конкурент подал заявку со сроком исполнения один час». Другой вспоминает, что конкуренты выставили фантастически долгий срок гарантии на исполнение работ — что-то вроде триллиона лет. «Триллионщики» победили.

[ИА "Росбалт", 29.09.2005, "Пиарровы победы": Можно только догадываться, какой процент от выделяемых государством средств на пиар и пропаганду идут на реальное дело. Специалистами рынка называются цифра в 40% — примерно такая часть казенных денег используется по назначению. Остальное — откаты и воровство. Тендеры на проведение кампаний зачастую весьма условны, заказы обслуживают «придворные» пиарщики. А как только заказчик получает откат, он уже не может требовать качественного исполнения от контрагента — это закон рынка. Соответственно, у заказчика остается одна задача — совместно с исполнителем грамотно «распылить» оставшийся бюджет и закрыть статью расходов формальными отчетами. Эти технологии у нас в стране отработаны идеально — что умеем, то умеем.

Впрочем, коррупция у нас в стране — дело обыденное, эти «издержки» российской модели экономики даже можно учитывать заранее и использовать оставшиеся средства достаточно эффективно. […] Но здесь проявляется еще одна причина того, почему PR на государственном уровне такой дорогой и такой неэффективный: сам заказчик, государство (в лице конкретных чиновников) демонстрирует полнейший непрофессионализм и личную незаинтересованность в успехе той или иной кампании. Как правило, чиновники не в состоянии правильно сформулировать цели и задачи, составить грамотное техническое задание, координировать и контролировать работу. — Врезка К.ру]

Гонорары от государства

|

| София Малявина |

Около трети средств идет на рекламу: наружную, на телевидении и радио, печать рекламных брошюр, плакатов и изготовление сувениров. Оставшиеся деньги идут на размещение так называемых информационных материалов. Речь идет о сюжетах и статьях в прессе и на ТВ, не помеченных как реклама, но все равно оплаченных из бюджета. Еще часть денег идет на оплату организации праздников, форумов и пресс-конференций, которые потом используются как информационные поводы.

В агентствах подчеркивают: размещение «информационных материалов» в прессе происходит абсолютно легально. Закон о СМИ это прямо не запрещает, а в законе о рекламе понятие скрытой рекламы прописано очень нечетко. Пока никто не судился и не подавал жалоб. В итоге газеты и телеканалы получают деньги по безналичному расчету и публикуют или дают в эфир оплаченные материалы без пометки «на правах рекламы». Лидеры рынка среди газет: «Аргументы и факты» и «Комсомольская правда». На телевидении все предпочитают иметь дело с ВГТРК: можно размещать новости на региональных каналах, входящих в этот государственный холдинг, и охватывать всю страну.

Раньше СМИ не участвовали в конкурсах, предпочитая получать деньги от агентств. Но в последнее время на рынке появилась новая тенденция: СМИ идут и выигрывают конкурсы сами. На недавнем конкурсе Минздрава на «изготовление и размещение в эфире цикла телепрограмм, объединенных общим направлением формирования у взрослого населения России приоритетов здорового образа жизни», победила та самая государственная ВГТРК. Главным аргументом стала цена: вместо 67 млн рублей, которые собирались потратить на этот проект в министерстве, телехолдинг пообещал уложиться в 36 млн.

На рынке понимают, что здесь есть моральная дилемма — СМИ должны жить за счет рекламы, а не гонораров от государства. Но отказаться от такой практики трудно. «Заказчик должен сам поменять свою психологию, — призывает Солодухин из КРОС, — и заказывать не количество сюжетов или статей, а привлекательные для журналистов мероприятия».

Но сотрудники ведомств — им тоже отчитываться перед начальством — предпочитают с гарантией иметь позитивную публикацию. Грань между «информационным сопровождением» благого дела и рекламой чиновника, которому оно поручено, очень тонка: если министр приехал раздать детям велосипеды или учебники, то публикация об этом, размещенная в газете за деньги, удовлетворит всем критериям подписанного контракта.

Без министерства правды

В правительстве следят за пропагандистской активностью ведомств, но не придают ей слишком большого значения. «Пропаганда за счет бюджета существует во многих странах, мы не исключение», — говорит высокопоставленный собеседник Newsweek в правительстве. Он уверен, что даже в личном пиаре министров нет ничего плохого.В агентствах считают, что правительство напрасно пускает дело на самотек. Ведь ведомства часто дублируют друг друга и говорят — за государственный счет — об одном и том же. Конкурсы по пропаганде здорового образа жизни, которые проводят Минздрав и Минспорт, часто не отличить друг от друга. «Нет координирующей линии, — горячится руководитель одного из крупнейших PR-агентств, — и одну и ту же антитабачную рекламу делают кто в лес, кто по дрова».

Но ведомствам в этом смысле доверяют и в Кремле, и в правительстве — они же лучше разбираются в том, какие у них проблемы. «Министерство правды создавать не надо, упаси бог!» — говорит кремлевский сотрудник. В итоге все, что требуется от ведомства или министерства, — выбить в Минфине деньги на пропаганду. О результатах работы тоже никто не спросит: правительство не требует отчетов пропагандистских кампаний, а Счетная палата, проверяя такие госконтракты, смотрит только на то, потрачены ли деньги «целевым образом», то есть в соответствии с заданием, или нет.

Оценить эффект государственной рекламы действительно трудно. Сотрудник Минздрава говорит, что плановые задания, например, по проценту бросивших курить, есть, они содержатся в главном правительственном документе «Стратегии 2020». Но деньги на социологические исследования не заложены. В Росстате вспоминают, что когда люди узнали о готовящейся переписи, то перестали спускать на переписчиков собак и начали пускать их в дом. Но измерить точный эффект от рекламы переписи нельзя.

Член Общественной палаты Дмитрий Бадовский считает, что без специальных исследований оценить действие госпропаганды невозможно. Впрочем, у антитабачной и антиалкогольной кампаний может быть и другой смысл, считает Бадовский. Если государство решит повысить акцизы на сигареты или водку, люди отнесутся с большим пониманием к росту цен. Тем временем министерства строят планы на будущее. По данным Newsweek, до конца года Минсвязи, например, проведет конкурс на пропаганду цифрового телевидения. Цена вопроса — 1,2 млрд рублей на пять лет.

***

Главные распорядители пропагандистских бюджетов — Минздрав и Минспорта. Право пиарить ведомства и их проекты раз за разом выигрывают одни и те же подрядчики

"Огилви", "Паблизис Групп Медиа Евразия", "ПР+Спорт", Агентство гуманитарных технологий, ВГТРК

© "Русский Newsweek", 19.07.2010Генералы пиарной карьеры

Константин ГаазеРоссийский рынок государственной пропаганды контролируют несколько PR-агентств и министерских пропагандистов. В этом году оборот рынка наконец превысил 1 млрд рублей и дальше будет только расти.

Плакаты с антитабачной пропагандой уже начали появляться на улицах российских мегаполисов. Скоро к ним добавятся рекламные ролики, теле— и радиопрограммы и статьи в газетах. Никакой благотворительности: государство заплатит за все. Уже несколько лет бюджет России щедро финансирует инициативы ведомств по пропаганде, рекламе и «информационному обеспечению» различных госпрограмм.

Практика, которую в начале 2000-х годов считали исключением (тогда владельцев СМИ просто просили помочь благому делу), за несколько лет стала успешным бизнесом. В 2007 году на информационное обеспечение национальных проектов потратили почти 800 млн рублей, но и тогда казалось, что эта мера временная: пиар был нужен не столько нацпроектам, сколько их куратору и преемнику Владимира Путина Дмитрию Медведеву.

Newsweek подсчитал: в посткризисном 2010 году десять ведомств запросили на пропаганду своих проектов 1 млрд рублей. Их поделили несколько PR-агентств, которые, правда, потратят почти в два раза меньше — всего около 470 млн. Закон о госзакупках заставляет их снижать расценки: на открытом конкурсе цена может стать главным аргументом.

Здоровье дороже

В этом году два министерства потратят 3/4 пропагандистского бюджета России на продвижение здорового образа жизни.| Проект | Ведомство | Фактический бюджет (млн руб.) |

| Рекламная кампания «Здоровая Россия» | Минздрав | 131 |

| Поддержка общественных инициатив по пропаганде здорового образа жизни | Минздрав | 4,6 |

| Разработка рекламной кампании и производство рекламных материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни | Минздрав | 34 |

| Заказные телепрограммы о здоровом образе жизни | Минздрав | 36,7 |

| Пропаганда отказа от курения и здорового образа жизни | Минспорттуризм | 23,7 |

| Пропаганда целевой программы «Развитие физкультуры и спорта» | Минспорттуризм | 90 |

| Всего | 320 | |

Распорядители крупнейших PR-бюджетов

| Сергей Зверев | КРОС | 453 млн руб. |

| София Малявина | Минздрав | 432 млн руб. |

| Виталий Мутко | Минспорта | 117 млн руб. |

| Вячеслав Лащевский | Агентство гуманитарных технологий | 52 млн руб. |

Короли госзаказа

В этом году уже состоялось почти два десятка конкурсов на право пиарить ведомства и их проекты. Раз за разом их выигрывают одни и те же подрядчики.| Компании | Стоимость всех госконтрактов (млн руб.) |

| «Огилви» | 198 |

| «Паблизис Групп Медиа Евразия» | 140 |

| «ПР+Спорт» | 114 |

| Агентство гуманитарных технологий | 52 |

| ВГТРК | 37 |

Реклама хорошо, а новости — лучше

Для разных кампаний нужны разные средства, но госзаказчики отдают предпочтение заказным статьям и программам. На них они потратили почти в два раза больше, чем на рекламу.| Реклама | 175 млн рублей |

| Заказные теле— и радиопередачи, статьи и новостные сюжеты | 355 млн рублей |

Источник: www.zakupki.gov.ru

***

© "Ведомости", 29.03.2010, Кто продвигает чиновников

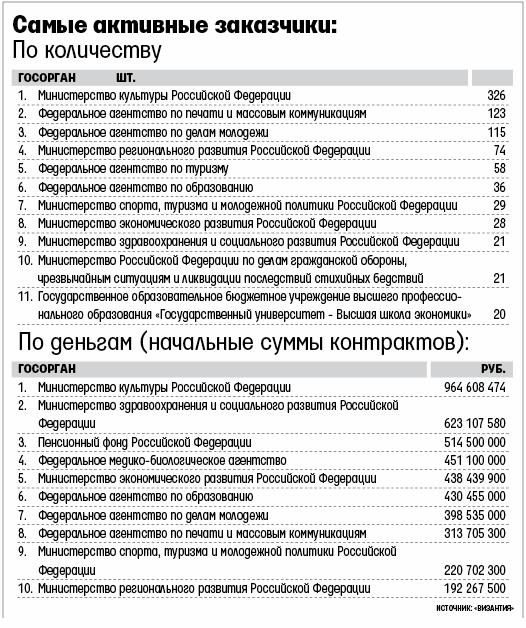

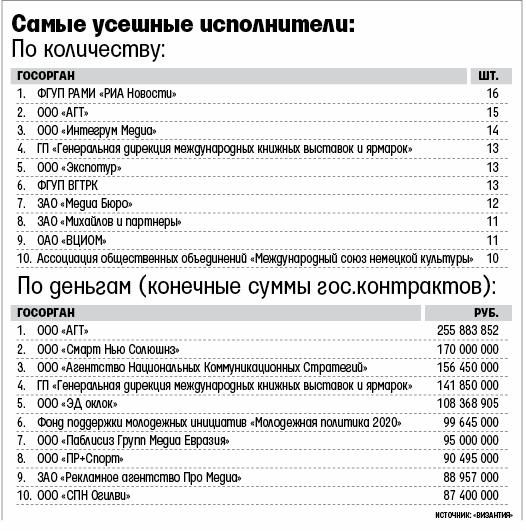

В 2009 г. министерства и ведомства потратили на PR и маркетинг 5,2 млрд руб. Больше всего из этой суммы заработало Агентство гуманитарных технологий

Ксения Болецкая |

| Вячеслав Лащевский |

Как следует из рейтинга, составленного «Византией», крупнейший подрядчик государства в этой области — Агентство гуманитарных технологий (АГТ). В прошлом году оно выиграло 15 тендеров (больше — только «РИА Новости») и заработало почти 256 млн руб. В тройке лидеров по объемам выигранных средств также оказались рекламное агентство «Смарт нью солюшнз» (170 млн руб.) и Агентство национальных коммуникационных стратегий (156,5 млн руб.).

АГТ, несомненно, одно из крупнейших агентств, работающих с госклиентами, соглашается с выводами «Византии» председатель АКОС Елена Фадеева. «Большая часть российских PR-агентств работает с корпоративными клиентами, и такие агентства у всех на слуху, считается, что они-то и есть крупнейшие, — объясняет Юлианна Слащева, президент агентства “Михайлов и парнеры” (входит в число крупнейших подрядчиков прошлого года в сегменте “информационно-разъяснительная работа”). — На самом деле обороты коммуникационных компаний, специализирующихся в области государственного PR, намного больше».

АГТ гостендеры приносят около 70% выручки агентства и 21,5% оборота одноименной группы, подтвердил председатель совета директоров коммуникационной группы АГТ Вячеслав Лащевский. По данным «СПАРК Интерфакс», основные владельцы компаний, входящих в группу АГТ, являются Лащевский и Георгий Гаврилин. В начале своей работы АГТ специализировалось на телекоммуникационном рынке, много сотрудничало с Министерством связи, когда им руководил Леонид Рейман. В 2006 г., по словам Лащевского, агентство решило диверсифицироваться, развивать региональную сеть, и теперь среди его крупнейших клиентов Федеральное агентство по образованию, Министерство спорта, туризма и молодежной политики, структуры «Газпрома», Bayer, Nokia и т. д. […]

Прошлый год в области государственного PR был пройден во многом «по инерции», так как бюджеты утверждались еще до кризиса, говорит Лащевский. В этом году министерства и ведомства сократят бюджеты на PR и маркетинг примерно на 25-30%, прогнозирует он, и в дальнейшем этот уровень расходов сохранится. […]

***

Кто тратится

Больше всех на PR и маркетинг, по данным «Византии», тратят Министерство культуры (почти 1 млрд руб. в 2009 г.), Министерство здравоохранения и социального развития (623 млн руб.) и Пенсионный фонд (514 млн руб.).***