Оригинал

это материала

© "Газета", 25.03.2003,

Фото: "Время

новостей"

Последнее предупреждение Швыдкому

Дмитрий Шульгин

Генеральная прокуратура России вынесла официальное предостережение министру культуры Михаилу Швыдкому в связи с попыткой безвозмездной передачи Германии Балдинской коллекции - собрания ценных рисунков и картин из Бременского музея.

Генеральная прокуратура России вынесла официальное предостережение министру культуры Михаилу Швыдкому в связи с попыткой безвозмездной передачи Германии Балдинской коллекции - собрания ценных рисунков и картин из Бременского музея.

"Министр Швыдкой во вторник был вызван в Генпрокуратуру, где ему было вручено официальное предостережение о недопустимости безвозмездной передачи 362 рисунков и 2 картин, находящихся на хранении Министерства культуры", - сообщил "Интерфаксу" начальник управления информации и общественных связей Генпрокуратуры Леонид Трошин.

Министр предупрежден об ответственности за невыполнение требований закона. С официальным предостережением Швыдкого ознакомил первый заместитель генпрокурора Юрий Бирюков.

Швыдкой поставлен в известность, что Генпрокуратура пришла к выводу о незаконности самой постановки вопроса о безвозмездной передаче Германии Балдинской коллекции. "У Министерства культуры нет оснований для постановки вопроса о законности безвозмездной передачи культурных ценностей немецкой стороне ", - подчеркнули в прокуратуре.

В ходе проверки было установлено, что Минкультуры в нарушение законодательства не проводило экспертизу культурных ценностей из Бременского музея. Кроме того, немецкая сторона не представила документов, подтверждающих право собственности на указанные рисунки и картины

[договоров купли-продажи, мены, дарения и т.

д. Такими документами немецкая сторона не

располагает, а следовательно, вывозить

коллекцию нельзя - прим. Компромат.Ру].

В прокуратуре считают, что "безвозмездная передача названных культурных ценностей повлечет существенное нарушение охраняемых законом интересов государства и общества".

Напомним, речь идет о коллекции рисунков и картин всемирно известных художников,

вывезенной в 1945 году из Германии капитаном советской армии Виктором Балдиным.

***

Оригинал

этого материала

© "Независимая

газета", 27.02.2003

Почему культурные ценности Россия возвращает тайком?

Если ничто и никто этому не помешает, в марте Германия получит 364 предмета из "Балдинской коллекции"

Григорий Заславский

Нынешний год, - говорят и в России и в Германии, - поворотный в истории отношений наших государств. Вероятно, для большего почета его так и назвали: "Год России в Германии". Из крупных событий, которые должны олицетворять нашу крепнущую дружбу, - майское открытие Янтарной комнаты. Деньги на завершение работ выделил, как известно, немецкий концерн "Рургаз".

В Царском Селе сейчас идут последние работы, и, говорят, завершится все уже в марте, но официальное открытие в присутствии глав государств состоится в мае, когда торжества, посвященные юбилею Петербурга, будут в разгаре.

Янтарная комната, говорят и в России и в Германии, - знак перемен в вопросе о перемещенных культурных ценностях. Но, кажется, Янтарная комната - не единственное, а возможно, и не самое главное событие этого года (если говорить о тех самых переменах и о перемещенных ценностях). Стало известно, что в Министерстве культуры спешно и тайно готовится передача в Германию 364 произведений западноевропейского искусства ХV-ХIХ веков из собрания Кунстхалле в Бремене. В основном это рисунки. Среди авторов - Дюрер, Беллини, Корреджо, Тьеполо, Веронезе, Рубенс, Рембрандт, Мурильо, Коро, Делакруа, Роден, Тулуз-Лотрек - все первые имена европейской живописи. Известна история их появления в России: в 45-м капитан Виктор Балдин оказался в одном из бранденбургских замков и под ногами у солдат увидел рисунки. Многие он выменял на губную гармошку, планшет, сапоги. Кожаный чемодан с рисунками впоследствии он передал Московкому музею архитектуры.

Сам Балдин, справедливости ради, до последнего дня собирался вернуть коллекцию в Германию, но сделать этого не успел. С 1991 г. все работы находятся в Государственном Эрмитаже, где в 92-м была подготовлена выставка "Балдинской коллекции". С тех пор эти рисунки никто (кроме научных сотрудников) не видел.

Если возвращение состоится, в России их больше и не увидят. Так что же, не возвращать? Возвращать. Тем более что этого хотел и Виктор Балдин.

Другой вопрос: как возвращать, на каких условиях? Это, согласитесь, вопрос дипломатии, то есть политический вопрос.

В настоящем виде выходит так, что Россия исполняет волю германской стороны, в Минкульт России идут запросы нынешнего министра культуры Германии г-жи Кристины Вайс. Все происходит в обстановке повышенной секретности. По имеющейся у нас информации, коллекция должна быть упакована и отправлена в ФРГ дипломатической почтой (!), чтобы уже в конце марта оказаться в Бремене.

Почему из всех возможных избран самый унизительный для России вариант, непонятно. Все то же самое (вернее, почти то же самое) можно было и следовало сделать иначе. За пример можно было взять опыт передачи Советским Союзом вывезенной и спасенной коллекции Дрезденской галереи, когда возвращению в ГДР предшествовала большая выставка. Чтобы попасть на нее, очередь занимали ночью. В нынешней ситуации выставку можно было провезти и по всему миру. Такая экспозиция и с такой историей могла бы заработать деньги, которые бы пришлись кстати музеям, понесшим невосполнимый урон в годы Великой Отечественной войны.

Второй вопрос: каталог. Если возвращение проходит втайне, то со всей очевидностью можно говорить, что Россия потеряет право даже и на воспроизведение предметов из "Балдинской коллекции". При гласном же варианте можно было бы настаивать на издании каталога. Утратив рисунки, мы бы сохранили право на позднейшие публикации в каталогах и альбомах.

Наконец, последнее и главное: словесное и дипломатическое оформление. Можно, презрев все дипломатические процедуры, исполнять запросы министра культуры пускай дружественного, но все-таки другого государства. Можно все то же самое сделать, исполняя волю фронтовика. В этом случае открытость пришлась бы кстати, и не надо было делать тайны из возвращения "Балдинской коллекции". И не возникало бы подозрений, что кто-то тайком, закулисно обманывает российских граждан.

Как бы ни пытались у нас отрицать обменный характер всех последних возвращений, факт остается фактом, а главное - везде за рубежом, хоть в Германии, хоть в Америке, комментаторы только так и квалифицируют российско-германские отношения в области перемещенных ценностей (другое дело, что все обмены были неравными: мы даем разрешение на вывоз 101 рисунка западноевропейских мастеров, а в ответ получаем два фрагмента Янтарной комнаты и царскосельский комод общей стоимостью около 200 тыс. марок). В случае с "Балдинской коллекцией" вообще неизвестно, готовит ли Германия какой-либо ответный шаг. А секретный характер "операции" вполне позволяет думать, что в этот раз все пройдет в одностороннем порядке. А если в этот раз, то и в следующий? И теперь уже навсегда?

В Германии, кажется, почувствовали нашу странную податливость и готовность идти навстречу. И уже забывают о том, как складывалась история. Выступая недавно в Москве, один из крупнейших исследователей вопроса перемещенных культурных ценностей профессор Вольфганг Айхведе, директор Института стран Восточной Европы Бременского университета, много говорил о помощи, которую оказывает сейчас Германия в восстановлении Янтарной комнаты, и ни слова - о том, что немецкая сторона хоть каким-то боком причастна к разрушению и исчезновению Янтарной комнаты. Германский профессор ни словом не обмолвился про вывоз культурных ценностей с территории СССР подчиненными Альфреда Розенберга.

Говоря о далекой войне, доктор Айхведе заметил, что главные силы были брошены на то, чтобы стереть культурную память народа. И тут же перешел к тому, что Советская армия, когда вошла на территорию Германии, тут же приступила к вывозу культурных ценностей. Конечно, в нарушение всех и всяческих, по утверждению лектора, международных законов.

В истории с возвращением "Балдинской коллекции" имеется и одна пикантная деталь: возвращение происходит вскоре после того, как директора крупнейших музеев мира подписали заявление о незыблемости музейных собраний. Среди других подписал это письмо и директор Эрмитажа. Интересно, что теперь скажет г-н Пиотровский?

Оригинал

этого материала

© "Культура", 26.03.2003

"Как это было". Документальный рассказ Виктора Балдина

Анна Мартовицкая

|

|

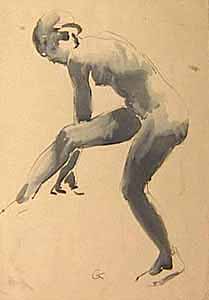

"Когда я бывал в ротах, случалось видеть у солдат наколотые на брезент рисунки из того подвала; чаще всего это были обнаженные женские фигуры" |

... Когда гитлеровские войска напали на Советский Союз, я завершал учебу в Московском архитектурном институте. В то лето я находился на работах по реставрации уникальных памятников древнерусской архитектуры Троице-Сергиевой лавры в городе Загорске под Москвой. После маскировки золотых глав церквей и соборов, я был призван в Красную Армию и направлен на последний курс Военно-инженерной академии. И уже офицером инженерных войск начал фронтовой путь со страшного сражения на Курской дуге.

В 1945 году наша саперная часть действовала севернее Берлина в направлении Эберсвальде – Иохинсталь, Кравелин – Кириц – Гранзее – Альт-Руппин – Перлберг – Карлштадт и 5 мая вышла к реке Эльбе. Дальнейшее продвижение войск было приостановлено, и мы получили приказ расположиться лагерем в районе города Кириц (в 80 километрах севернее Берлина).

Мне было поручено выбрать место для дислокаций всей нашей инженерно-саперной бригады. Хорошо помню, как ясным майским утром я выехал с двумя сопровождающими в город Кириц. На северной окраине города наше внимание привлек большой лесной массив, мы поехали в сторону этого леса. Вскоре показалось огромное озеро. На его берегу стоял красивый дом с двумя флигелями; торжественная лестница террасами спускалась прямо к воде.

Пригласили хозяина. Вышел высокий седой господин с двумя женщинами средних лет –- это был граф Кенигсмарк. Я объяснил, что дом занимает воинский штаб. Графу будет предоставлена грузовая машина – он может взять все, что ему нужно, и его отвезут куда он пожелает. Глядя выше моей головы, граф что-то произнес, и одна из женщин быстро перевела: "Графу от русских ничего не надо". Все трое направились к выходу; женщины вели графа под руки.

В доме разместился штаб инженерно-саперной бригады, а линейные части расположились рядом в лесу – солдаты вырыли себе землянки, а для офицеров срубили домики. Так и прожили мы здесь почти два месяца в ожидании возвращения домой. Приказ пришел, как всегда, неожиданно, и мы спешно стали собираться к выступлению, назначенному на 6 июля. К вечеру последнего перед выступлением дня солдаты принесли мне весть, что в подвале дома, где располагался штаб, они видели ворох "каких-то рисунков". Дело в том, что всю войну я старался находить время рисовать. По просьбам однополчан делал их портреты, которые они в письмах отправляли домой, – фотоаппаратов у нас тогда не было. Поэтому они правильно рассудили, что известие о рисунках меня заинтересует.

Через пролом дверной закладки в полумраке небольшого сводчатого помещения я увидел груду одинаковых паспарту, видимо, сброшенных с наскоро сколоченных стеллажей, стоящих по периметру стен; по ним ходили, их разглядывали. Я поднял наугад несколько рисунков: золотым теснением на тяжелых картонах значились имена – Овербек, Рихтер, Слефогт, – которые тогда мне не были известны. Но далее увидел знакомые – Гвидо Рени, Тициан, Веронезе, затем Рембрандт, Рубенс, Ван Гог. А вот Альбрехт Дюрер – один, пять, десять, двадцать рисунков с его характерной монограммой из двух букв!

Захватило дух... Какие уникальные листы! Немедленно надо спасать! Выдворил всех и поставил своего человека у двери: "Никого не пускай!" А сам побежал к командиру бригады. В суматохе отъезда полковник едва выслушал мой взволнованный рассказ и отмахнулся: "Идите к начальнику штаба".

Начальника штаба я пытался убедить выделить хотя бы самую маленькую машину, чтобы спасти от гибели уникальные рисунки из темного подвала. Тот подумал, пыхнул кривой трубкой и почему-то поинтересовался, сколько мне лет. Узнав, что 25, многозначительно протянул: "А-а-а"... и подвел к окну. С верхнего этажа дома был хорошо виден весь двор, заставленный грузовыми машинами. "Видишь? 20 машин. Надо еще столько же, а их все еще нет. А тут ты со своими рисунками".

Рисунков было много. Сперва я выбирал известные имена, затем интересные сюжеты, а потом стал брать все подряд! Среди рисунков оказалась единственная картина на небольшой доске: спешившийся всадник с конем в характерном темном колорите масляной живописи. Наклейка на обороте – Гойя!

Было уже за полночь; догорала последняя свеча, а я не мог оторваться – срезал и срезал. А рано утром надо было выступать в дорогу. Пришлось оставить то, что казалось не столь ценным, но как можно было отсортировать? К тому же не оставляло предчувствие: то, что оставлю, – погибнет. На душе было тяжело...

Путь от Берлина до Бреста длиною в 1000 километров. Мы шли более месяца. И когда я бывал в ротах, случалось видеть у солдат наколотые на брезент рисунки из того подвала; чаще всего это были обнаженные женские фигуры. Тогда я говорил солдату: "Ты знаешь, что этот рисунок представляет музейную ценность? Его надо обязательно сохранить. А у тебя он пропадет. Что хочешь получить за него? Сколько?" В обмен шло все – и ремни, и часы, и планшетки, а порой и просто деньги – все, что я мог дать. Последним "приобретением" после долгих переговоров стала небольшая голова Христа кисти Дюрера, выполненная темперой на кипарисовой доске, – в обмен на только что сшитые хромовые сапоги. Так завершилось пополнение коллекции. Чемодан все время был со мной.

В собрании рисунков были представлены лучшие мастера почти всех стран Европы начиная с ХV века, воспроизведения многих сюжетов часто встречались в книгах по искусству. Здесь были рисунки итальянских мастеров – Фра Бартоломео, Тициана, Караваджо, Гвидо Рени, Сальватора Роза, Тьеполо, Веронезе, Бернини (84 листа); известные художники Франции – Грез, Коро, Делакруа, Роден, Мане, Давид (23 листа). Англию, Австрию, Испанию, Чехию, Богемию, Норвегию, Швейцарию представляли такие мастера, как Мурильо, Гойя, Даниэль Гран, Маульберч, Даль и другие (15 листов); среди голландцев были – Рубенс, Снайдерс, Хальс, Ван-Дейк, Рембрандт, Рейсдаль, Ван Гог (97 листов). Больше всего было, конечно, немцев – Дюрер, Гюнтер, Крюгер, Овербек, Рихтер, Буш, Слефогт, Кобелль и другие (145 листов).

Коллекция насчитывала 362 листа рисунков и акварелей и две небольшие картины кисти А.Дюрера и Ф.Гойи. При этом на 52 листах были рисунки и на обороте, порой такие же закопченные, как и с лицевой стороны. Таким образом, собрание состояло из 416 сюжетных рисунков. Почти на всех листах стояла круглая печать музея Кунстхалле г.Бремена.